En altamar, cuando el viento sopla con fuerza, uno puede creer que avanza por decisión propia, cuando en realidad es el viento el que empuja. Así ocurre con el deseo: creemos que lo elegimos, pero muchas veces solo respondemos al eco de lo que otros desean por nosotros. Éxito, pareja, belleza, logros. Todo parece surgir de una necesidad interna, aunque esté moldeado por la mirada externa.

En el psicoanálisis, Jacques Lacan advirtió que el deseo nunca es puramente individual: está estructurado por el lenguaje, por el Otro simbólico, por la cultura. “El deseo es el deseo del Otro”, afirmaba. En una sociedad saturada de imágenes, expectativas y narrativas de éxito, distinguir entre el deseo inducido y el deseo genuino se vuelve una tarea compleja, pero urgente.

Una investigación publicada en Journal of Consumer Research por Lamberton et al. (2020) mostró cómo los usuarios de redes sociales tienden a conformar sus metas personales con base en lo que observan en sus entornos digitales, generando una ilusión de autonomía. El estudio reveló que el 74 % de los participantes modificaban sus aspiraciones después de interactuar con publicaciones idealizadas, especialmente relacionadas con estilo de vida y bienestar.

Este fenómeno también tiene impacto emocional. Cuando perseguimos un deseo que no es nuestro, la satisfacción nunca es plena. Se vive una disonancia sutil, como un barco que llega a puerto pero no encuentra descanso. La ansiedad, la insatisfacción crónica y la fatiga existencial muchas veces son síntomas de esa alienación.

El deseo como ancla simbólica

Melanie Klein describe en su teoría de la posición depresiva cómo el sujeto, al madurar psíquicamente, comienza a integrar la ambivalencia del objeto: ya no idealiza, ni devalúa; empieza a desechar fantasías omnipotentes y aceptar lo real con sus límites. Este movimiento interno es crucial para desear desde un lugar más auténtico, menos reactivo, menos infantil.

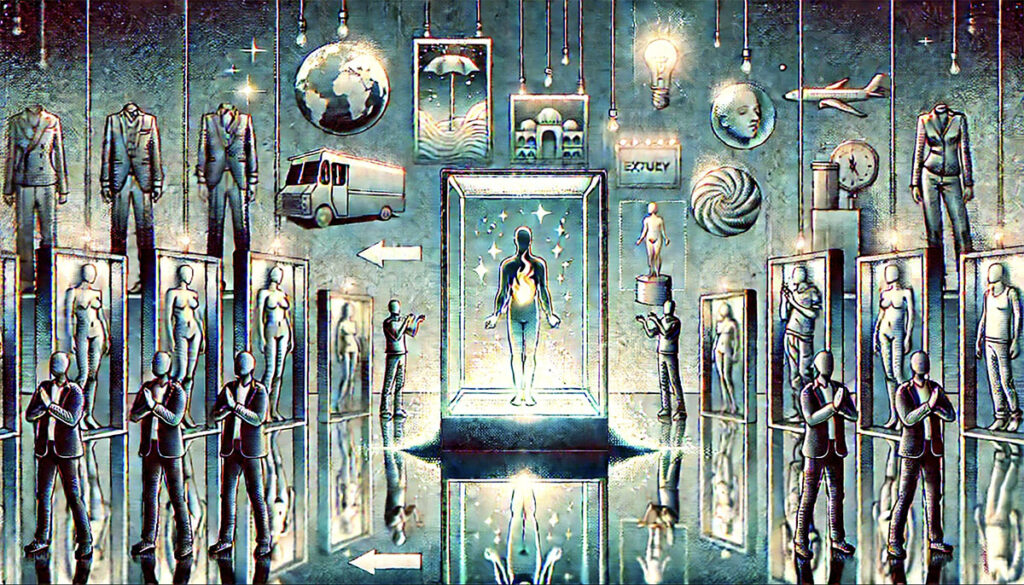

Si el deseo ajeno nos habita, ¿cómo recuperar una brújula interna que oriente sin depender de la aprobación? La respuesta no está en negar la influencia social —somos seres en relación—, sino en reconocer cuándo el deseo funciona como un ancla simbólica que nos estabiliza o, por el contrario, nos arrastra hacia mares que no elegimos.

Desde la neurociencia, estudios como el de Sharot et al. (2009), publicado en Nature Neuroscience, han demostrado que el cerebro humano tiende a actualizar sus deseos y expectativas basándose en información positiva, ignorando activamente las señales negativas. Esta sesgo optimista puede perpetuar la persecución de metas impuestas, porque el sujeto interpreta su malestar como un obstáculo a superar, no como una señal de desalineación profunda.

En la práctica clínica, muchos pacientes llegan diciendo que “tienen todo para ser felices”, pero no lo son. El problema no es falta de logros, sino exceso de mandato. Como si hubieran seguido una ruta ajena, persiguiendo faros que no los iluminan, sino que los encandilan. El trabajo terapéutico, entonces, implica volver a la pregunta original: ¿qué deseo es mío?

El consumo de deseos en la era digital

La maquinaria cultural del deseo se intensifica en entornos digitales. Las redes sociales y los algoritmos se especializan en mostrarte lo que aún no sabes que “quieres”. Esta ingeniería del deseo es sutil, pero poderosa: te hace sentir incompleto para volverte consumidor de la promesa. Todo se vuelve alcanzable, pero nada es suficiente.

Zuboff (2019), en su monumental estudio The Age of Surveillance Capitalism, documenta cómo las plataformas digitales recopilan y analizan datos para predecir y moldear comportamientos, generando deseos anticipados, artificiales, moldeados por patrones de consumo. El sujeto ya no desea libremente: desea lo que fue programado para desear.

Esto tiene efectos subjetivos graves. Según el estudio de Kross et al. (2013) en PLoS ONE, el uso frecuente de redes sociales está correlacionado con menor bienestar, mayor insatisfacción vital y sensación de desconexión, incluso si se trata de interacciones aparentemente positivas. El deseo digital genera un “como si” constante: como si fueras feliz, como si lo que deseas te perteneciera.

En este contexto, el psicoanálisis se vuelve un acto de resistencia. No busca instalar nuevos deseos, sino permitir al sujeto confrontar la falta sin intentar llenarla con objetos artificiales. Deseo no es carencia a reprimir, sino impulso a construir sentido. Como navegar sin mapa, pero con el horizonte claro.

Recuperar el deseo como brújula

Recuperar un deseo propio no implica abandonar todo lo social, sino aprender a habitarlo con conciencia. Esto exige un trabajo clínico y simbólico: desactivar los mandatos heredados, confrontar el miedo a defraudar, tolerar la culpa por elegir distinto. Se trata de pasar del deber al querer, del espejo al rostro.

En Clínica Broa, trabajamos con pacientes que sienten que su vida marcha bien en apariencia, pero internamente experiencian un sinsentido persistente. No se trata de depresión clínica, sino de una desconexión profunda con el deseo genuino. En estos casos, el análisis ayuda a distinguir la voz del deseo verdadero de la del deseo prestado.

El deseo propio no siempre es grandioso. A veces es simple, pequeño, callado. Pero su potencia es enorme, porque devuelve al sujeto su lugar en el mundo, no como engranaje funcional, sino como ser deseante, con historia y singularidad. Desear no es solo querer cosas: es reconocerse vivo.

Y como todo navegante que recupera su estrella polar, quien reencuentra su deseo puede ir más lento, pero llega más profundo. El viaje ya no es carrera, sino travesía.

Fuentes de información:

- Kross, Ethan, et al. “Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults.” PLoS ONE 8, no. 8 (2013): e69841.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0069841 - Lamberton, Cait, et al. “How Behavioral Targeting Affects the Customer Experience.” Journal of Consumer Research 47, no. 3 (2020): 375–388.

https://doi.org/10.1093/jcr/ucaa001 - Sharot, Tali, et al. “How Unrealistic Optimism Is Maintained in the Face of Reality.” Nature Neuroscience 14, no. 11 (2009): 1475–1479.

https://doi.org/10.1038/nn.2949 - Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019.

https://www.publicaffairsbooks.com/titles/shoshana-zuboff/the-age-of-surveillance-capitalism/9781610395694/