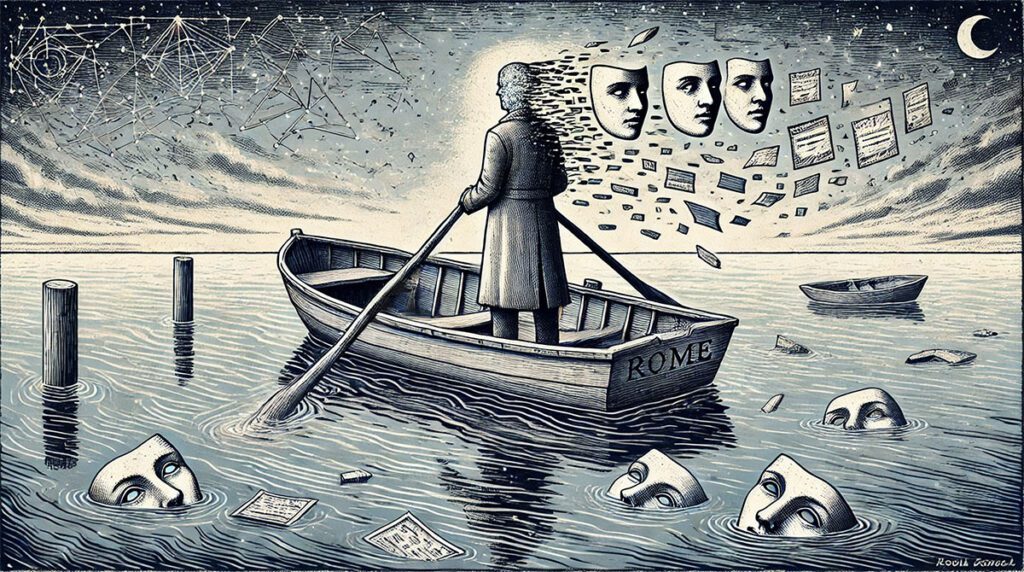

Algunos marineros cruzan océanos con el viento a favor y la bandera alzada, seguros del rumbo que trazaron. Otros, sin embargo, avanzan con la sensación constante de que no merecen estar al timón, como si en cualquier momento alguien los descubriera por lo que creen ser en secreto: un farsante. Así se vive el síndrome del impostor, esa experiencia íntima y corrosiva donde el reconocimiento se transforma en sospecha, el éxito en amenaza, y la identidad, en disfraz.

Pero, ¿de dónde nace esa voz que cuestiona cada logro? ¿Por qué tantos que parecen navegar firmes por fuera se sienten a la deriva por dentro?

Usurpadores y dobles

Desde Ulises fingiendo locura para no ir a la guerra, hasta Jean-Baptiste Grenouille en El perfume robando esencias ajenas para fabricar identidad, la literatura está llena de personajes que se sienten o se saben impostores. La figura del doble, del que suplanta, del que se apropia de un lugar que no le pertenece, resuena en nuestras mitologías y novelas porque toca un punto neurálgico de la experiencia humana: el temor a no ser legítimos.

En El Quijote, el protagonista se inventa una identidad para habitar una versión más soportable del mundo. En Frankenstein, la criatura no desea venganza por su fealdad, sino por no haber sido reconocida como sujeto. Y en el síndrome del impostor, la persona teme que cualquier validación sea una ilusión, un error que pronto será corregido.

Un barco dividido

De acuerdo con Klein, sabemos que el psiquismo temprano se estructura a través de divisiones. El yo no nace integrado: debe aprender a tolerar que lo bueno y lo malo, lo fuerte y lo vulnerable, coexisten dentro del mismo sujeto. Cuando esta integración falla, aparece la escisión: una parte de uno mismo se siente falsa, inadecuada, incapaz de sostener la imagen que el mundo devuelve.

En el síndrome del impostor, esa división se acentúa. El reconocimiento externo no logra calar en la identidad porque el sujeto ha delegado su valía al otro: si me felicitan, debe ser por error. Si confían en mí, es porque no saben quién soy de verdad. Como un marinero que navega un barco ajeno, el yo no se siente dueño de su trayecto.

Capitán sin rostro

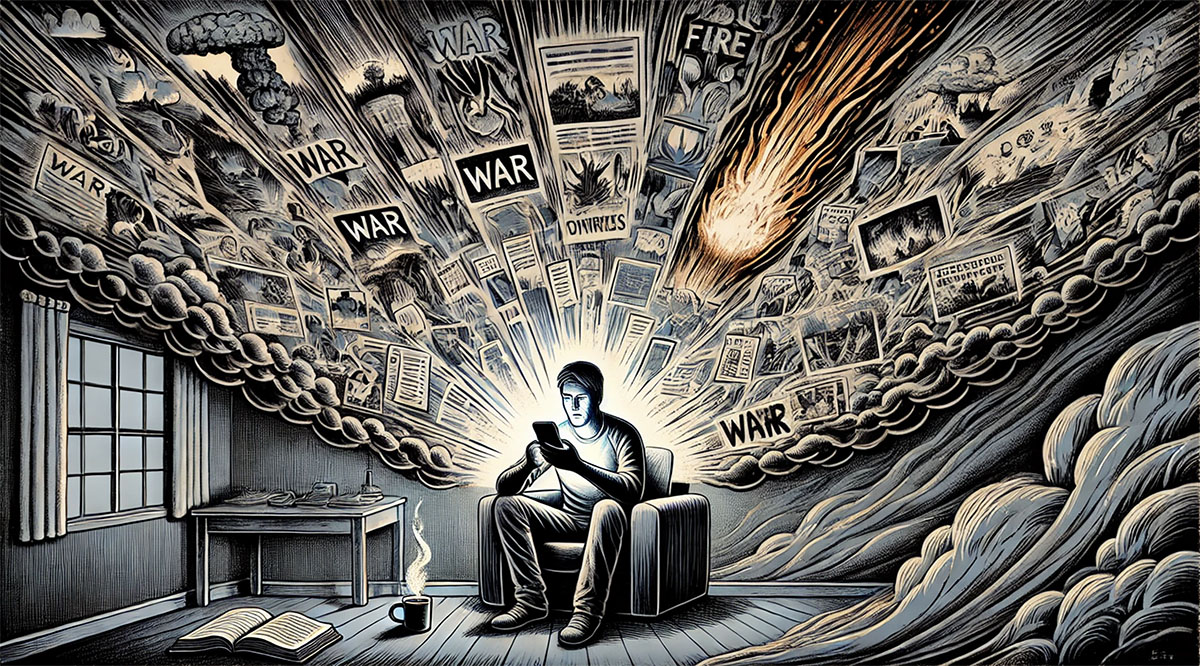

Freud describió al superyó como una instancia psíquica que absorbe mandatos, expectativas y juicios. En las personas con síndrome del impostor, este superyó suele operar como un capitán invisible pero implacable, que jamás reconoce una victoria, pero castiga cada duda como si fuera una traición. Nada es suficiente: ni el título, ni el cargo, ni el elogio.

Y así, el sujeto vive atrapado en una travesía circular, buscando validación para calmar una culpa que no entiende de razones. Como el barco holandés errante de las leyendas náuticas, que jamás puede tocar tierra, el impostor navega sin poder anclar su identidad en un lugar seguro.

Volver a nombrarse

La literatura nos da ejemplos de transformación: el propio Ulises, al final, regresa a Ítaca no como héroe, sino como hombre. El impostor, si se permite dejar de actuar como quien cree que debe ser, puede reconocerse como sujeto legítimo de su historia, no perfecto, pero sí real.

La salida no está en lograr más premios ni demostrar más méritos, sino en reconstruir la relación con uno mismo. El análisis psicoanalítico permite explorar esa voz que acusa, descubrir de quién es realmente —una madre perfeccionista, un padre exigente, una cultura meritocrática— y comenzar a hablarse con otra lengua.

Izar la propia bandera

Nadie navega sin dudas. Pero hay una diferencia entre dudar de una decisión y dudar de uno mismo como sujeto. El síndrome del impostor no es modestia: es una forma de autoboicot que sabotea el deseo. Y como todo síntoma, no busca destruir, sino advertir que algo no fue escuchado.

En Clínica Broa, trabajamos con personas que desean dejar de remar contra sí mismas. Porque nadie debería pasar la vida escondido en su propio barco. Y porque no hay impostor más cruel que aquel que vive dentro de uno y no deja izar la bandera propia.

Fuentes de información:

Clance, Pauline R., y Suzanne A. Imes. 1978. “The Impostor Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention.” Psychotherapy: Theory, Research & Practice 15(3): 241–247. https://doi.org/10.1037/h0086006

Fonagy, Peter, y Mary Target. 2003. Psychoanalytic Theories: Perspectives from Developmental Psychopathology. London: Whurr Publishers.

Klein, Melanie. 1946. “Notes on Some Schizoid Mechanisms.” International Journal of Psychoanalysis 27: 99–110.

Vergauwe, Jasmine, Bart Wille, Frederik Feys, Joeri De Fruyt, y Filip De Cuyper. 2015. “Fear of Being Exposed: The Trait-Relatedness of the Impostor Phenomenon and Its Association with Performance.” Personality and Individual Differences 72: 72–77. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.08.007